IRAN

Eine Konfliktanalyse aus friedenspädagogischer Sicht

Konfliktanalysen - Arbeitsanregungen

Eine Konfliktanalyse ist ein wichtiges Mittel, um bewaffnete Konflikte zu verstehen und Friedensstrategien zu entwickeln. Um vielfältige Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Konfliktanalysen in der praktischen Bildungsarbeit, ob in der Schule oder auch außerschulisch, eingesetzt werden können, hat die Servicestelle Friedensbildung drei unterschiedliche Anregungen mit konkreten Aufgaben zum Einsatz der Konfliktanalysen entwickelt. Diese haben jeweils einen eigenen Schwerpunkt:

Konfliktanalysen - Lernposter

Wie kann man einen bewaffneten Konflikt oder Krieg mit einem Fokus auf Frieden analysieren? Mithilfe von Leitfragen, die vom Team der Servicestelle Friedensbildung entwickelt wurden, wird es erleichtert, einen tieferen Einblick in Konfliktsituationen zu gewinnen. Diese Leitfragen werden auf einem Lernposter in Illustrationen präsentiert, die dazu anregen, verschiedene Ansätze aus der Friedens- und Konfliktforschung anzuwenden. Sie laden dazu ein, vielfältige bestehende und mögliche Friedenspotenziale zu erforschen und zusammenzutragen. Das Poster hier zum Download:

Wo? – Konfliktregion

Der Iran ist ein Staat in Vorderasien und gehört zu den Ländern des Mittleren Ostens. Flächenmäßig ist der Iran mehr als vier Mal so groß wie Deutschland, die Bevölkerung beläuft sich auf 90 Millionen Einwohner:innen.

Wer? – Konfliktparteien

Der innerstaatliche Konflikt im Iran wird zwischen Vertreter:innen der Islamischen Republik unter dem Obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei („Rahbar“) mit Unterstützung von paramilitärischen Kräften wie den Revolutionsgarden und oppositionellen Gruppen und Protestierenden ausgetragen.

Wann? – Zeittafel

1978: Islamische Revolution und Massenproteste gegen das Regime und die Alleinherrschaft von Schah Mohammed Reza Pahlevi.

1. April 1979: Machtübernahme durch Ajatollah Ruhollah Chomeini und Ausruf der Islamischen Republik Iran, unter großer Mehrheit der Iraner:innen. Einführung einer Theokratie (Herrschaftsform, bei der Gott bzw. der verborgene Zwölfte Imam als sein Repräsentant der alleinige religiöse und auch politische Herrscher ist), gemäß der im Dezember 1979 durch eine Volksabstimmung angenommene Verfassung, wodurch es zur Verstärkung fundamental-islamischer Elemente und der Etablierung der Revolutionsgarde kommt.

Die Revolutionsgarde („Armee der Wächter der Islamischen Revolution“) wurde nach der Revolution gegründet, um einen Putsch durch das vom Schah aufgebaute Militär zu verhindern und die Staatsideologie zu schützen. Sie bilden heute mit der regulären Armee die Streitkräfte des Iran und unterstehen dem Obersten Führer Chamenei.

Juni 1989: Ernennung von Ali Chamenei zum neuen Revolutionsführer und Nachfolger nach dem Tod Chomeinis.

Juni 2009 bis Ende 2010: Massenproteste in Folge der Wiederwahl des neokonservativen Präsidenten Ahmadinedschad und aufgrund von Wahlbetrugsvorwürfen gegen Chamenei durch die neo-reformistische „Grüne Bewegung“, vorangetrieben v.a. durch die urbane Mittelschicht, welche durch die Sicherheitskräfte niedergeschlagen wird.

14. Juni 2013: Wahl Hassan Rouhanis zum Präsidenten. Unter ihm kommt es zur Lockerung der Kopfbedeckungspflicht für Frauen, einem außenpolitisch-diplomatischen Kurswechsel, welcher u.a. zum Abschluss des Atomabkommens (2015) führte. Die wirtschaftliche Situation des Iran bessert sich allerdings kaum, zudem ist die Handlungsmacht Rouhanis gegenüber Chamenei und den Revolutionsgarden beschränkt.

2017-2019: Landesweite Proteste durch die marginalisierte Unterschicht angesichts der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage, steigender Inflation, hohen Nahrungsmittelpreisen und gegen Armut und Arbeitslosigkeit. Sicherheitskräfte gehen äußerst hart gegen die Demonstrierenden vor. Zudem wird eine landesweite Internetsperre verhängt. Mindestens 305 Menschen werden laut Amnesty International in vier Tagen des sogenannten „blutigen Novembers“ 2019 durch Sicherheitskräfte getötet.

18. Juni 2021: Ebrahim Raisi, der dem Revolutionsführer Chamenei nahesteht, gewinnt die Präsidentschaftswahl. Im Vorfeld der Wahlen wurden durch den Wächterrat keine Vertreter des reformorientierten Lagers wie Rouhani zugelassen.

Seit September 2022: Massenproteste nach dem Tod der kurdischen Iranerin Mahsa „Jina“ Amini, welche am 16. September 2022 in Gewahrsam der sogenannten „Sittenpolizei“ in Teheran verstarb. Ihr wurde vorgeworfen, ihren Hidschab nicht korrekt getragen zu haben. Als Reaktion kommt es zunächst in Teheran zu Protesten unter dem Slogan „Frau, Leben, Freiheit“ und in den iranischen Kurdengebieten, woher Amini stammte, die sich dann rasch über das ganze Land ausbreiten. Diese richten sich vor allem gegen die repressive Kleiderordnung für Frauen, die moralischen Vorstellungen der iranischen Führung sowie gegen die Gewalt der Sicherheitskräfte. Die Protestwelle dauert über Monate bis heute (Juli 2023) an.

Dezember 2022: Zusammenschluss von 30 Jugendallianzen zur Dachorganisation „United Youth of Iran“, welche zu Protesten und Streiks aufruft und diese organsiert. Erste Hinrichtung eines aufgrund von „Kriegsführung gegen Gott“ verurteilten Demonstrierenden im Zusammenhang mit den Protesten im September 2022. Weitere Todesurteile gegen Demonstrierende wurden verhängt. An Mädchenschulen und Hochschulen werden immer wieder Vergiftungen gemeldet, die bei Tausenden Schülerinnen oder junge Frauen Übelkeit und Atemnot hervorrufen. Die Regierung weist jegliche Vorwürfe von sich. Ankündigung des iranischen Generalstaatsanwalt Mohammad Jafar Montazeri, die Sittenpolizei aufzulösen.

Juli 2023: Ein neues Gesetz sieht neue und harte Strafen bei Verstößen gegen die Kleiderordnung und Kopftuchpflicht vor, darunter Geldbußen und Freiheitsstrafen. Zur Kontrolle sollen Überwachungstechniken eingesetzt werden und die Sittenpolizei zurückkehren.

Die Sittenpolizei überwacht die Einhaltung der islamistischen Kleidervorschriften im öffentlichen Raum im Iran.

Wie? – Mittel der Konfliktaustragung

Während frühere Protestwellen deutlich konzentrierter in größeren Städten und Universitäten stattfanden (so die „Grüne Bewegung“), ist bei den Demonstrationen der letzten Jahre eine landes- und bevölkerungsweite Mobilisation zu beobachten. Unter den Protestierenden sind vor allem junge Menschen und Frauen. Die Mehrzahl der Demonstrationen während der Protestwellen verlief seitens der Protestierenden friedlich, auch wenn insbesondere während des „Blutigen Novembers“ 2019 Polizeistationen und staatliche Gebäude attackiert wurden und sich Demonstrierende Straßenschlachten mit Sicherheitskräften lieferten. Demgegenüber zeigen sich die seit 2022 andauernden Proteste grundsätzlich dem Prinzip der Gewaltlosigkeit verpflichtet. Als symbolisches Zeichen ihrer Ablehnung der Kleidervorschriften brechen vor allem Frauen diese bewusst und demonstrativ als Form des zivilen Ungehorsams.

Die regulären und paramilitärischen Sicherheitskräfte greifen im Kontrast dazu hart gegen die demonstrierende Zivilbevölkerung durch. Durch die Vielzahl an Protesten und die dezentrale Organisation, insbesondere Ende 2022, wurden die Sicherheitskräfte stark herausgefordert. Unabhängigen Schätzungen zufolge nahmen zum Höhepunkt der Proteste im November 2022 bis zu 700.000 Demonstrierende teil, Insgesamt wurden bereits mindestens 585 Menschen während der Proteste auch unter Einsatz scharfer Munition getötet und über 20.000 verhaftet (Stand April 2023). Es gibt zudem Berichte über physische und psychische Folter und Misshandlungen bis hin zu sexualisierter Gewalt gezielt gegen Frauen durch die Sicherheitskräfte in den Gefängnissen. Seit Dezember 2022 wird die Todesstrafe wieder im Zusammenhang mit den Protesten verhängt.

Um den Protesten Einhalt zu gebieten, welche sich maßgeblich über das Internet organisieren, kommt es immer wieder zur Sperrung sozialer Medien und des Internets durch die Regierung. Inhaltlich losgelöst von Protesten der Demokratiebewegung überschneiden sich Phasen intensiver Proteste auch mit gesteigerter Aktivität separatistischer Bewegungen, so in den iranischen Kurdenregionen, die dort auch bewaffnet Widerstand leisten.

Warum? – Erklärungen für den Konflikt

Politische Macht und Einfluss (machtbasierter Erklärungsansatz)

Die Menschen im Iran wählen in formal demokratischen Wahlen einen Präsidenten und das Parlament. Allerdings werden die Kandidierenden für das Amt des Präsidenten zuvor durch einen Wächterrat, der dem religiösen Staatsoberhaupt Chamenei nahesteht, auf ihre „Eignung“ geprüft. So können in der Praxis unerwünschte Personen an einer Kandidatur gehindert werden, wobei es in den letzten Jahrzehnten dennoch moderate/reformorientierte Kandierende für das Präsidentenamt gab. Allerdings ist auch der Handlungsspielraum des Präsidenten sehr beschränkt. Zum einen formell durch Chamenei, der das religiöse Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte ist. Zum anderen informell durch die Revolutionsgarden (als Teil der Armee), die Chamenei unterstehen und über enorme wirtschaftliche, politische und militärische Macht verfügen. Da das religiöse Staatsoberhaupt Chamenei vom sog. „Expertenrat“ ernannt wird, dessen Mitglieder wiederum vom ihm nahestehenden Wächteramt überprüft werden, hat er also die meiste Macht. Daher können der formal demokratisch gewählte Präsident und das Parlament im Iran nicht alles entscheiden. Am Ende entscheidet das religiöse Staatsoberhaupt.

Die Protestwelle 2009 richtete sich gegen den konservativen Präsidenten und unterstützte explizit oppositionelle Kandidat:innen aus dem moderaten Lager. Bei den Protesten im Iran seit September 2022 hingegen ist das Ziel vieler Demonstrierender nicht länger ein Regierungs-, sondern vielmehr ein Systemwechsel.

Um die aktuelle politische und religiöse Ordnung und Macht zu sichern und durchzusetzen, reagiert die Regierung unter dem religiösen Staatsoberhaupt Chamenei mit Repression und Gewalt, welche sich gegen Protestierende aber auch gegen reform-orientierte Politiker:innen im Land richtet. Dies zeigt sich nicht zuletzt in den letzten Präsidentschaftswahlen, in denen moderate/ reformorientierte Kandidaten nicht mehr zugelassen wurden. Zusätzlich will der Iran anderen Ländern wie Saudi-Arabien und Israel, die er außenpolitisch als Gegner bezeichnet, um jeden Preis zeigen, dass er innen- und außenpolitisch stark ist.

Wertewandel (kultureller Erklärungsansatz)

Nach der iranischen Revolution von 1979 unterstützte die Mehrheit der Bevölkerung mit großer Begeisterung die Gründung einer Islamischen Republik und die Einführung einer neuen Regierung unter der Führung von Chomeini als religiöses Staatsoberhaupt, eine Position, die er bis zu seinem Tod im Jahr 1989 innehatte. Als das erste geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik Iran prägte Khomeini die Entwicklung des Staates maßgeblich, indem er diesen entscheidend islamisierte.

Bei den Protestwellen der letzten Jahre werden Forderungen nach einer Beschränkung der religiösen Elemente innerhalb des staatlichen Systems allerdings immer klarer geäußert. Das beinhaltet auch den Wunsch, die Sittenpolizei abzuschaffen und den Staat weniger stark mit Religion zu verbinden (Wunsch nach expliziter Säkularisierung). Vor allem die junge Generation, die einen hohen Bildungsstand aufweist, und hier vor allem Frauen, die mehr als 65 Prozent der Studierenden ausmachen, sehen wenige Perspektiven in dem starren System der Islamischen Republik.

Vor allem in den großen Städten leben junge Menschen oft anders als es die offiziellen Vorgaben der Islamischen Republik vorschreiben. Unter Präsident Rohani (2013–2021) wurde beispielsweise die Durchsetzung der Hijab-Pflicht insgesamt lockerer gehandhabt, wie es zumindest im städtischen Umfeld bereits gelebte Realität war. Diese Lockerung wurde jedoch unter seinem Nachfolger, Präsident Raisi, wieder rückgängig gemacht. Seitdem ist die iranische Sittenpolizei wieder strenger. In Bezug auf Geschlechtergleichheit empfindet ein Großteil der jüngeren Generation einen anderen Umgang als richtig wie die offizielle Werten der Islamischen Republik ihn vorschreiben.

Ressourcenknappheit und strukturelle Ungleichheit (ökonomischer Erklärungsansatz)

Im Iran gibt es erhebliche Unterschiede in Bezug auf Macht und Reichtum zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Einige Menschen verfügen über beträchtliche Macht und Wohlstand, während andere kaum Zugang zu Ressourcen haben. Das führt zu einer herausfordernden sozialen Ungleichheit.

In der politischen Arena besitzen Regierungsvertreter nicht nur beträchtliche Macht, sondern auch erheblichen Einfluss durch ihren finanziellen Status. Dieser ermöglicht es ihnen oft ihre Machtposition weiter zu festigen. Politische Akteure konkurrieren um den Zugang zu Ressourcen, besonders die Revolutionsgarden verfügen bereits über eine erhebliche Wirtschaftsmacht.

Gleichzeitig verschlechtert sich die Lage für die Bürger:innen im Land zunehmend. Korruption ist weit verbreitet und verschärft die wirtschaftlichen Herausforderungen. Die steigende Inflation, hohe Jugendarbeitslosigkeit und sich verschlechternde Lebensbedingungen haben zu landesweiten zivilen Protestbewegungen geführt. Die Proteste richten sich zunehmend gegen das Regime als Ganzes. Sie sind Ausdruck des Unmuts über die wirtschaftliche Notlage vieler Bürger:innen und die ungleiche Verteilung von Ressourcen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage weiter verschärft. Gleichzeitig führten neue Sanktionen nach der Aufkündigung des Atomwaffenabkommens durch die USA zu neuen Problemen. Diese Entwicklungen haben zu einer Verschärfung der wirtschaftlichen Probleme beigetragen und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung verstärkt.

Friedenspotenziale

Welche Friedensbemühungen gibt es bereits?

Die Vereinten Nationen richteten bereits 2011 das Amt eines Sonderbeobachtenden zum Iran ein, seit 2018 hat das Amt Javaid Reman aus Pakistan inne. In seiner Rolle soll er die Menschenrechtssituation überprüfen; die Gewalt gegen Demonstrierende seit 2022 verurteilte er in einem Statement scharf. Im November 2022 beschloss zudem der UN-Menschenrechtsrat den Umgang mit Protestierenden im Iran zu untersuchen. Allerdings zeigt sich das iranische Regime konstant unbeeindruckt gegenüber moralischem Druck.

Die USA und die EU verhängen Sanktionen gegen die iranische Führung und die Sittenpolizei. Mit Blick auf die bevölkerungsweite Unterstützung der gegenwärtigen Proteste und die Häufung von ökonomisch motivierten Demonstrationen in den Jahren zuvor, könnte mittelfristig die Sanktions-Strategie zwar tatsächlich zu einem Systemwechsel im Iran führen – allerdings nur um den hohen Preis fortgesetzten Leidens der Zivilbevölkerung, die unter diesen stärker leidet als die sich in sicheren ökonomischen Positionen befindliche Elite. Der amtierende Präsident Raisi versprach zwar im Dezember 2022 vage die Abschaffung der Sittenpolizei und die Überprüfung einiger Gesetze, jedoch wurden die Repressionen gegen die Protestierenden und das harte Vorgehen gegen Regimekritiker:innen fortgesetzt. Im Juli 2023 wurde die angekündigte Abschaffung der Sittenpolizei rückgängig gemacht.

Welche Friedensansätze werden diskutiert?

Der Glaube, dass das System in der Lage ist, sich selbst zu reformieren, scheint nach den Erfahrungen der letzten Dekaden in weiten Teilen der Bevölkerung erloschen. Damit ist es schwer vorstellbar, dass ein theoretischer Sieg des moderaten politischen Lagers bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2025, wenn deren Kandidaten überhaupt zugelassen werden würden, die Lage beruhigen könnte. Ohnehin zeigt das iranische Regime wenig Bereitschaft Zugeständnisse zu machen, auch da es mit seinem Kurs der harten Repression bisher jede Demonstrationswelle überstanden hat. Dies auch, weil die Systemopposition selbst gespalten ist: auch unter den Protestierenden mit explizit politischen Forderungen gibt es viele unterschiedliche Ideen, wie ein erstrebenswertes neues System zu gestalten wäre. Als möglicher Führer der Opposition schlug sich zuletzt Reza Pahlavi, der Sohn des letzten Schahs, selbst vor. Er sprach sich für eine säkulare Demokratie aus und forderte ein Referendum über die künftige Staatsform. Seitens der EU gibt es verstärkt Versuche, die iranische Zivilgesellschaft gezielt zu unterstützen, auch mit Sanktionen, die sich gezielt gegen Regimevertreter richten statt wie bisher die iranische Wirtschaft insgesamt. Das Europaparlament beispielsweise hat in einer Resolution vom 19. Januar 2023 gefordert, die Iranische Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste zu setzen. Es ist umstritten welche Auswirkungen eine solche Maßnahme auf die politischen Beziehungen mit dem Iran und den Umgang des Regimes mit den Protesten haben würde.

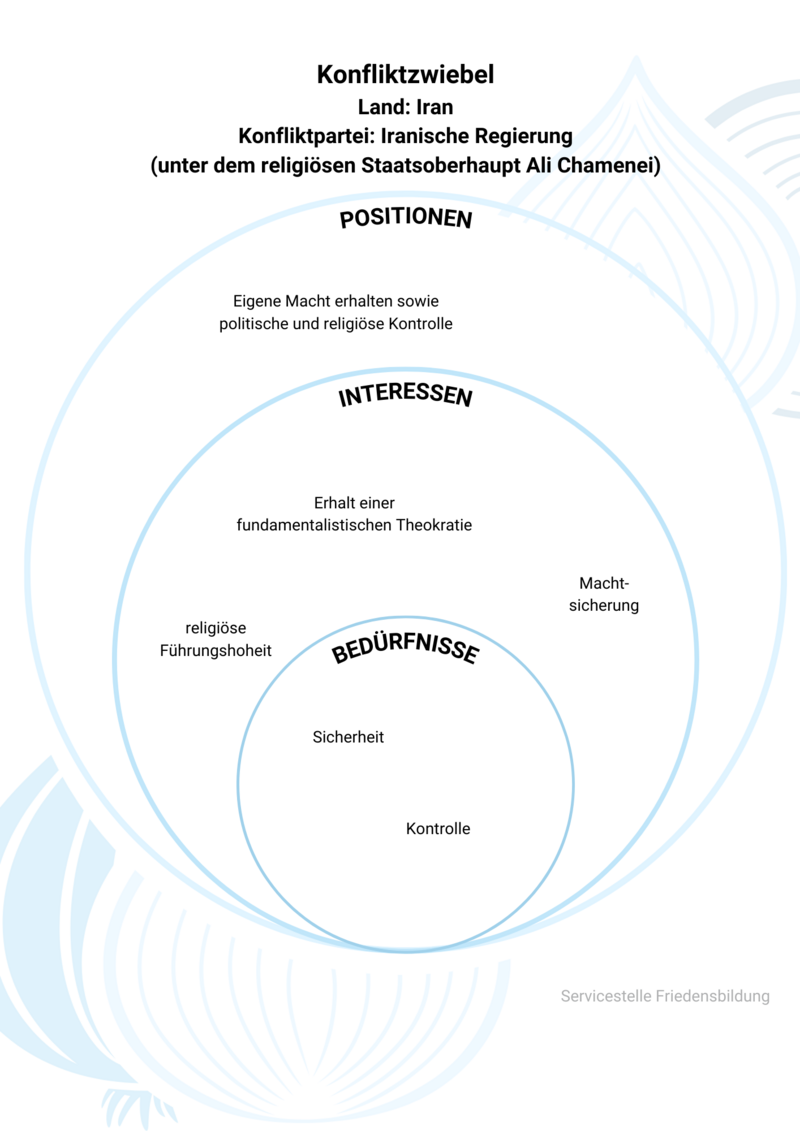

Konfliktzwiebeln

Konfliktpartei: Iranische Regierung (unter dem Obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei)

Konfliktpartei: Iranische Regierung (unter dem Obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei)

Positionen

- Wollen eigene Macht erhalten sowie politische und religiöse Kontrolle

Interessen

- Erhalt einer fundamentalistischen Theokratie

- Machtsicherung

- religiöse Führungshoheit

Bedürfnisse

- Sicherheit

- Kontrolle

Arbeitsblatt Konfliktzwiebel (leer)

Arbeitsblatt Konfliktzwiebel Iranische Regierung (ausgefüllt)

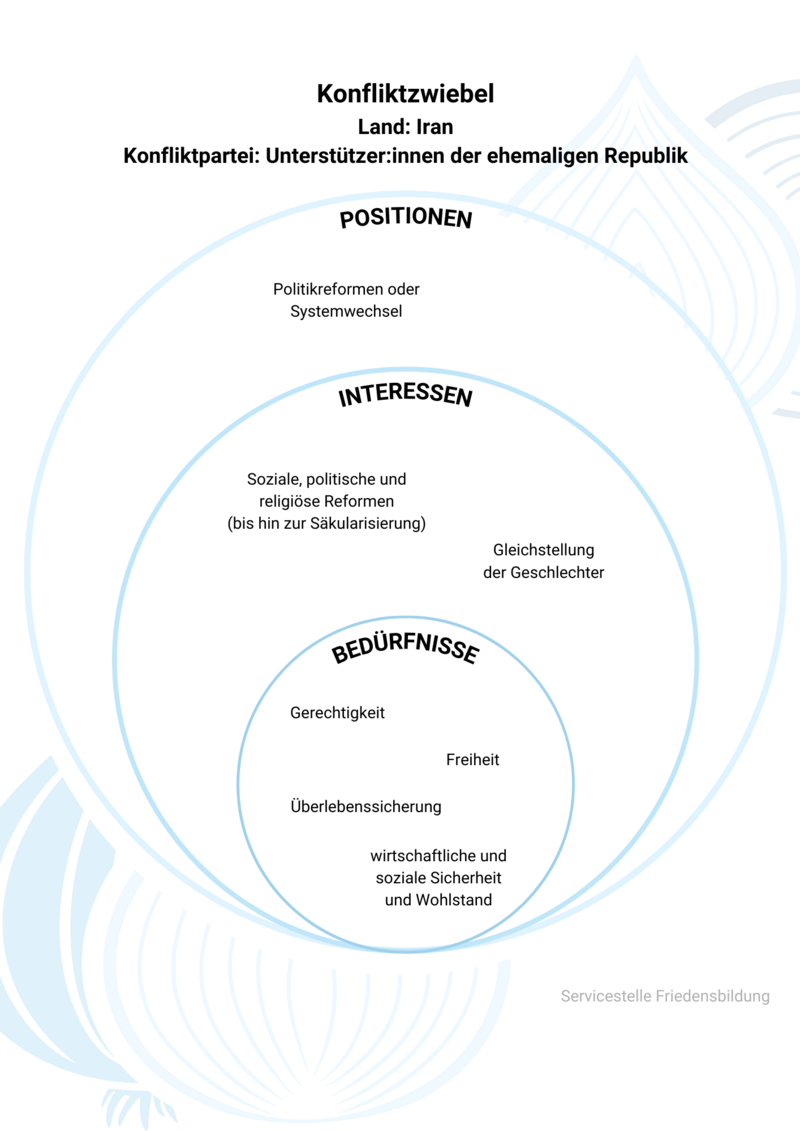

Konfliktpartei: Zivilbevölkerung

Konfliktpartei: Zivilbevölkerung

Positionen

- Politikreformen oder Systemwechsel

Interessen

- Soziale, politische und religiöse Reformen (bis hin zur Säkularisierung)

- Gleichstellung der Geschlechter

Bedürfnisse

- Überlebenssicherung

- Freiheit

- Gerechtigkeit

- wirtschaftliche und soziale Sicherheit und Wohlstand

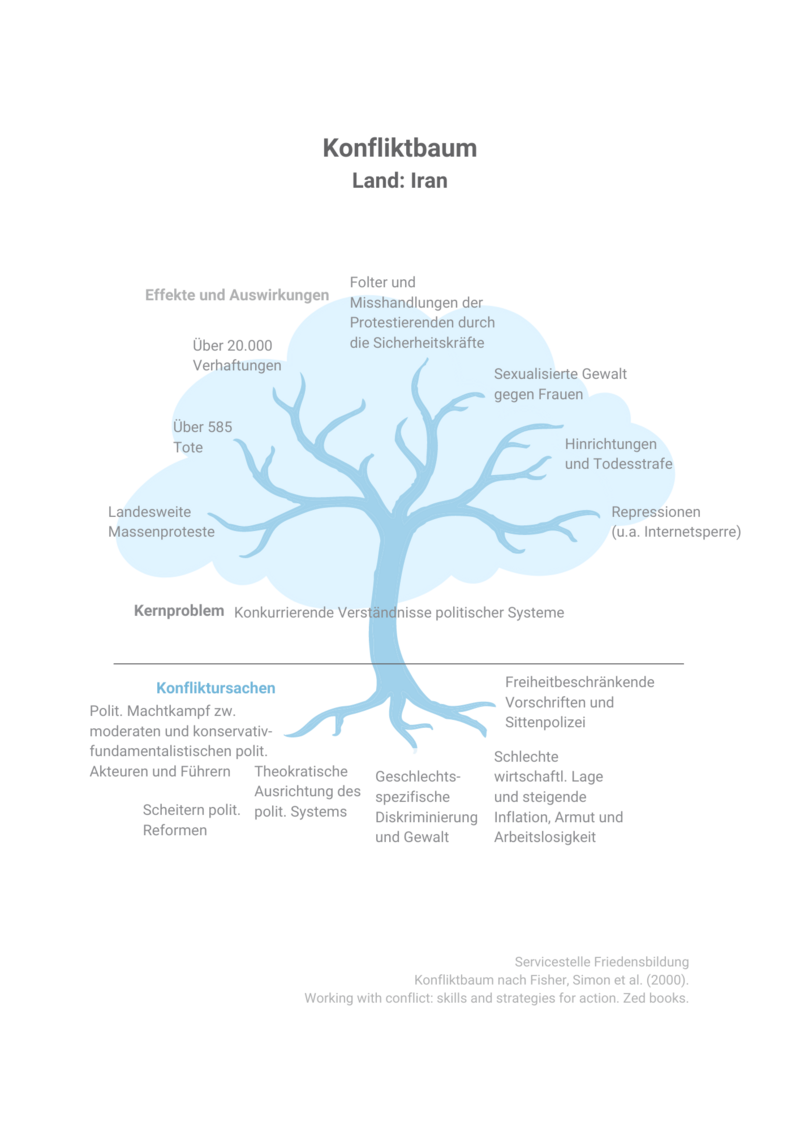

Konfliktbaum

Konfliktbaum Iran

Konfliktbaum Iran

Effekte und Auswirkungen:

- Landesweite Proteste

- Über 585 Tote

- Über 20.000 Verhaftungen

- Folter und Misshandlungen der Protestierenden durch die Sicherheitskräfte

- Sexualisierte Gewalt gegen Frauen

- Hinrichtungen und Todesstrafe

- Repressionen (u.a. Internetsperre)

Kernproblem: Konkurrierende Staatsverständnisse politischer Systeme

Konfliktursachen:

- Politischer Machtkampf zwischen moderaten und konservativ-fundamentalischen politischen Akteuren und Führern

- Scheitern politischer Reformen

- Theokratische Ausrichtung des politischen Systems

- Geschlechtsspezifische Diskriminierung und Gewalt

- Schlechte wirtschaftliche Lage und steigende Inflation, Armut und Arbeitslosigkeit

- Freiheitsbeschränkende Vorschriften und Sittenpolizei

Arbeitsblatt Konfliktbaum (leer)

Arbeitsblatt Konfliktbaum Iran (ausgefüllt)

Literatur und Quellen

Literatur und Quellen

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2014: Iranisches Exil und Reformbewegung im Iran. Divergenzen und gemeinsame Transformationsperspektiven

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2018: Proteste in Iran

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2019: Irans Zivilgesellschaft: die Hoffnung auf Reformen ist verflogen

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2020a:Irans Zivilgesellschaft

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2020b:Irans Geschichte 1979-2019

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2020c:Machtkonstante Theokratie: Iran nach 1979

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2020d:Zensur und Sperre: Iran arbeitet an nationalem Internet

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2020e:Machtgefüge im Iran: Kleriker, Garden und eine Generation ohne Einfluss.

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2020f: Irans Wasserkrise: Missmanagement und anhaltende Konflikte

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2020g:Vielvölkerstaat Iran: das Misstrauen der Regierung

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2020h:„Es wird hitzig diskutiert ob man die Wahlen boykottieren soll

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2020i: In der Coronakrise sind die Sanktionen eine Katastrophe für Iran

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2020j: Erdöl, Klientelpolitik, Sanktionen: Irans sozioökonomische Entwicklung

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2020k:Gefangen in Arbeitslosigkeit und Inflation

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2021: Was ein Hardliner-Präsident für Irans Außenpolitik bedeutet

- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2022: Iran: Anhaltende Proteste nach dem Tod von Jina Mahsa Amini

- Herrmann, Rainer (2023): „Der Kronprinz ist der Führer unserer Revolution“. Frankfurter Allgemeine Zeitung

- Iran Human Rights (2023): Report on 200 Days of Protest Repression/List of at Risk Protesters

- Reuters (2023): Iran hangs two men accused of killing security agent during protest

- Tezcür, Güneş Murat (2012): Democracy promotion, authoritarian resiliency, and political unrest in Iran. Democratization: 19:1, 120-140.

- Rivetti Paola, Cavatorta, Francesco (2014): Iranian student activism between authoritarianism and democratization: patterns of conflict and cooperation between the Office for the Strengthening of Unity and the regime. Democratization: 21:2, 289-310.

- United Nations, Office of the High Commisioner for Human Rights: Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. Online unter: www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-iran (02.07.2023).

Karten

- Karte 1: Landkarte Iran. The World Factbook 2023. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2023.

- Karte 2: Lagekarte Iran. The World Factbook 2023. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2023